Spondylus linguafelis G. B. Sowerby II, 1847

在全世界的温暖海域里分布着一类非常美丽的双壳贝类,因为在它们的贝壳表面上通常长有疏密不同、长短不一、形态各异的棘刺,看上去如同一朵朵盛开的菊花,故被人们称为“海菊蛤”,又因为它们的习性如同牡蛎:将贝壳牢牢固着在岩石或珊瑚上,终生不能移动,故又被叫做“长棘刺的牡蛎”。海菊蛤也许是个体变化最大的贝类了,无论是外形还是颜色,或者是棘刺的形态都可能随着环境的不同而发生变化,甚至某些种类在幼年时期和成体之后的形态都反差极大,这给科学鉴定和贝壳收藏都带来了不小的麻烦,因此,今天我们便以 “猫舌海菊蛤”为例,给大家讲一讲发生在它身上的“头疼”事。

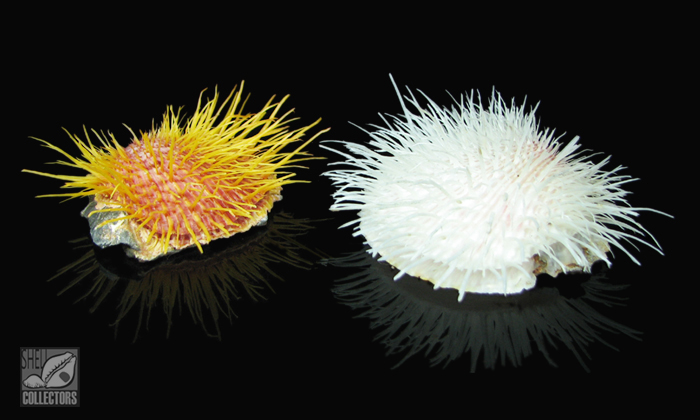

猫舌海菊蛤是成名已久的种类,因在其壳面上长有无数细密的棘刺,形如小猫舌头上的“倒刺”,故得此名。它主要生活在水深10-30米的海底洞穴、崖壁以及沉船的甲板和舱室里,喜欢栖息在水流通畅的环境中,贝壳颜色非常丰富,有紫色、白色、栗色、橘红色等等,其中以金黄色最为稀有,一枚完整的标本其售价甚至可达数千美元!

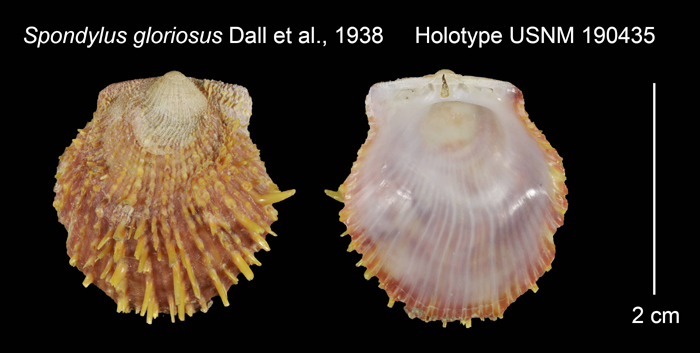

长期以来,有两种类型的标本都被称作“猫舌海菊蛤”:一类生活在美国的夏威夷海域,它们的贝壳通常有一个向外凸出的弧面,上面长满了长短、粗细都十分近似的棘刺,甚至就连每一根棘刺的首尾两端都没有很明显的粗细变化;另外一类主要分布于菲律宾、马来西亚、澳大利亚北部和所罗门群岛等海域,它们的贝壳通常较平,甚至略微内凹,棘刺的分化非常显著,在同一颗贝壳的表面上经常可以看到粗细不同、形态各异的棘刺类型,而且每一根棘刺在根部都十分粗壮,而尖端却锐利异常,更有趣的是往往在壳顶附近会形成一个“不毛之地”。对于这两种类型的鉴定意见,学术界长期以来都没有达成一致:海菊蛤分类的权威Kevin Lamprell认为它们是同一物种,只不过是环境造成的个体变化而已。但也有一部分学者持反对意见:1938年,一种发现于夏威夷海域的小型海菊蛤被命名为新种Spondylus gloriosus gloriosus Dall, Bartsch & Rehder, 1938,根据拉丁文的含义可称为“荣耀海菊蛤”,从正模标本的照片可以看出,其特征非常接近第二种类型的猫舌海菊蛤,只不过尺寸比较小,棘刺没有那么长罢了;在此鉴定的基础上,世界著名的贝类学家Guido Poppe和Tagaro于2010年将第二种类型的标本重新鉴定为荣耀海菊蛤的亚种,并以产地之名命名为Spondylus gloriosus visayensis Poppe & Tagaro, 2010,亚种名源自Visaya,即菲律宾的“米沙鄢群岛”,因此可称其为“菲律宾荣耀海菊蛤”。

荣耀海菊蛤正模标本

(图片引自Smithsonian Institution, National Museum of Natural History, Department of Invertebrate Zoology)

菲律宾荣耀海菊蛤副模标本

(图片引自法国国家自然历史博物馆)

菲律宾荣耀海菊蛤也具有多种颜色变化